小時候家裡買了一堆卡式錄音帶,是那種 80 年代夜市地攤常見的盜版合輯,每卷九十分鐘, AB 面加起來有二、三十首歌曲。其中有一卷是純演奏音樂,有古箏、琵琶和笛、蕭之類的曲子,其中 A 面第四首,所使用的樂器我從未聽過,亦未註明演奏者是誰,封面也沒有那個樂器的樣子,聽起來像獨奏的弦樂,可是隱約有金屬聲,一些音符又有點像鼓聲,其低音的沉厚是其他樂器所沒有的,高音雖然比不過箏的清亮,卻特別有穿透力,既清澈又深邃的音色,讓我留下深刻印象。那首沒有註明演奏者的曲子,曲名叫【流水】。

我對那首曲子愛不釋手,反復倒帶聆聽,次數多了,錄音帶不堪折磨,開始跳針,跳針了幾個月,然後因過熱,磁帶捲入錄放音機的壓帶輪和滾軸上,扭結成一團,不能聽了。我心不死,決定動手修理卡帶,我用集郵的小鑷子將捲曲的磁帶整理好,把嚴重扭結的段落剪掉,前後用樹脂黏合,再貼上一層透明膠帶讓它更加牢固,經我異想天開胡亂整治一番後,居然可以繼續聽了,嘿嘿嘿,雖然中間少了幾個音節,整體聽起來還是挺不錯的。我依舊每天反復倒帶聽曲,三四遍或五六遍或七八遍,次數視我當天的回家作業多寡而定。

好音樂的魔力在於百聽不厭,再好看的小說或電影,刷個十幾次也就膩了,但一首樂曲聽個百兒八十遍的,真的不困難。

只是廉價的卡帶經不起小孩子這樣反復折騰,不到一年就壽終正寢,連帶的,因經常被磁帶卡入軸心而運轉不順的錄放音機,也跟著壞掉。當時我有點懊惱,覺得再也聽不到這樣好聽的音樂……後來媽媽又買了隨身聽給我,可是那卷有古琴音樂的卡帶卻遍尋不到了。

那時我還不知道,就在我家不遠的地方,住著一位姓邵的古琴老師,也不知道生活除了上學考試放學玩耍,以及假日到廖老師家中寫寫毛筆字之外,還有許多更有意思的事。等我了解「你想要什麼東西,應盡力以求,以免追悔莫及」時,我已經長大很久很久了。

當我站在邵老師親手寫的書法前面,蘇老師開始教彈【流水】時,離我第一次聽到古琴已經過了三十年。 中原曆法一甲子是六十年,一個人活六十年便算全壽,三十年算半生。一晃眼,半生已過。

我學琴學到第九年才彈流水,挺廢材的,畢竟不是科班出身,沒有非要達到什麼目標的壓力,亦沒有教學進度時間表,我每週上課一次,老師有時一週只教兩行琴譜,有時一次教兩頁,不明白她是從什麼地方判斷出我何時要學多一點,何時要學少一點。邵老師編注的《增編梅庵琴譜》我學了四年,光是【平沙落雁】一曲就彈了一整年,不知道該佩服老師還是佩服我自己……( ′-`)y─~

現在我知道小時候那首流水,是管平湖前輩所演奏的,老八張版跟太空版是用不同的琴錄音,後者名聲響亮,讚譽也較多。高山流水的典故家喻戶曉,我就不多說了。

(說個題外話, NASA 的旅行家計畫滿奇怪的, 51 區的事現在已是半公開祕密,當年 NASA 高層不可能不知道這些外星客,半世紀以來,許多太空計畫,在我看來都像在打假球似的。)

平湖先生對自用琴的要求極高,要九德俱全,即:奇、古、透、靜、潤、圓、清、勻、芳。(前八種音色我了解,但「芳」是怎麼一回事?難不成彈出的琴音還有香味嗎?不解……)未達標準的古琴,平湖先生皆親手剖琴重修,現存最古老的晉琴「猿嘯青蘿」,即是經過他修琴調音後,才成為琴中絕品。老八張年代的古琴大師不少,各有各的風格,但單論琴的音色,沒有多少古琴比得上平湖先生的「清英」「猿嘯青蘿」這幾床自用琴。

一首琴曲經過時間流傳,會被後人刪減增添,形成不同流派風格,古琴的減字譜只記指法、徽位和弦序,不記音高、節拍、句逗跟強弱,有些甚至連調式都沒說明,這給琴家琴人許多詮釋空間,有時同一首曲子,在不同流派之間,聽起來甚至完全不一樣,這並不表示彈琴人不尊重原作者的曲意,古琴的審美情趣唯心至上,一首流水,你要彈成小溪也可以,要彈成大河也可以,要彈成海嘯……嗯,如果你覺得海嘯很美,那也可以。

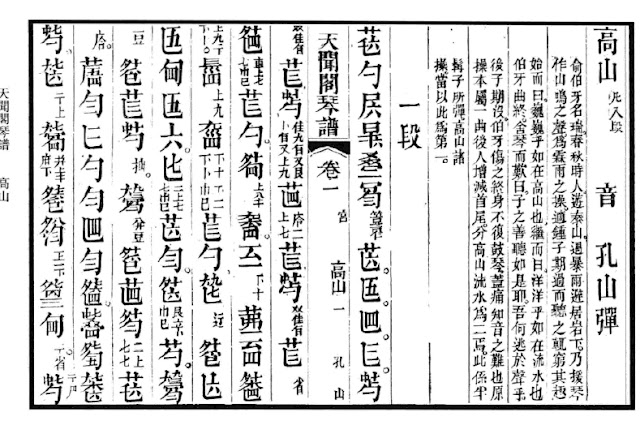

伯牙彈的流水,當然跟平湖先生彈的不一樣了,鍾子期一句:「峨峨兮若泰山,洋洋兮若江河。」伯牙就愛上他了,兩人就成為知己。我們現在聽流水,曲中波濤水湧,流水的意象明白清楚,怎會聽不出曲意?就可以知道,最早期伯牙的流水,是沒有這些擬聲的音響效果的。在流水曲中加入「七十二滾拂」手法,是清代川派琴家張孔山首創,這個版本亦是平湖先生依《天聞閣琴譜》演奏的版本。

【高山】【流水】本為一曲,至唐代才分為兩曲。高山我學的比較早,雖然沒有什麼很困難的指法,相對於流水,高山的意境其實比較難,我隱隱覺得高山是那種心中有「志」的人才會彈得好的曲子。若心無所向,萬仞高山也就只是個小丘罷了。但志高卻不可氣傲,目前聽到的高山版本,不是小丘就是太過險峻,我覺得《周易》裡的地山謙卦很適合高山此曲,但這只是我個人的理解,伯牙彈高山時也未必有這個想法,目前我尚未能彈好這首曲子,也許等我真正讀懂高山,琴藝會進步一點吧。

至於流水我自小便熟悉,此曲滿對我脾胃的,但聽人彈琴跟自己彈琴是兩回事,練新曲時更是一步一腳步的前進,沒有一飛沖天的神話。流水全曲七分多鐘,第一堂課我學了第一分鐘的幾個小節,光這一分鐘我練了半個月。

簡單用數學算算:我每天練琴一個小時,只多不少,但一個小時並不能彈六十遍一分鐘的曲子,大概只有五十次左右,如果再斟酌一下樂句的處理、指力的輕重或下指角度、退復吟猱這些的,連五十遍都做不到了。半個月下來約彈七百次,實在練的不夠。

這種算法是有點好笑,學音樂又不是加工廠論件計酬,沒有做越多就賺越多的定律,練習量多寡只能確保熟練度,但有些曲目明明已經很熟練了,就是止步於某一個水準,再也不能往前進,這個差別,從一般樂器來說大概就是所謂的天份;從古琴來看,照古代文人的說法,是心境、眼界、涵養問題。

我當時平沙落雁彈了整整一年,熟練度技能已經點滿,但在老師那邊一直不通過,現在回過頭想想,是心境不太對。阿翰說我的琴音過於剛烈,我這才想到,我彈平沙時,想的不是天高雲闊,而是斷雁叫西風,聽者當然會覺得肅殺。

一個習琴之人,不管原本的性情如何,最後脾氣都會變得比較好,大概也是因為壞脾氣彈不出好琴音,只會折磨自己跟別人的耳朵,不想自戕就只能修身養性了。不過,只是為了彈出好音樂,而去刻意壓制自己的脾氣,琴音中又會聽出那種矯情……要面對自己的心,真的是很難啊。

扯遠了,咳,通常我一首曲子起碼要完整練上兩三千遍才彈的比較順暢一點(果然是廢材!),業餘者習琴跟學院派動輒一天練八九個小時還是不同,一來時間不夠,二來是老人家的手指頭經不起這樣磨耗。

我初學琴時興致甚高,也曾一整天都在彈琴,結果大指右側和名指跪指處,磨到起水泡,我把水泡刺破,繼續彈,受傷的地方在弦上來回吟猱綽注,跟鈍刀子割肉沒兩樣,磨到最後破皮流血……後來就不再這麼做了,一口氣吃不成胖子,我還是慢慢來吧。

我初學琴時興致甚高,也曾一整天都在彈琴,結果大指右側和名指跪指處,磨到起水泡,我把水泡刺破,繼續彈,受傷的地方在弦上來回吟猱綽注,跟鈍刀子割肉沒兩樣,磨到最後破皮流血……後來就不再這麼做了,一口氣吃不成胖子,我還是慢慢來吧。

上次讓我如此不舍晝夜,沒完沒了沈迷其中的事是畫分鏡,連續畫了四天四夜,畫到眼睛腫起來,進了醫院。可是當畫畫變成工作後,我反而沒有當初單純的熱情了,工作帶來的是更多的妥協與責任,心上人變成黃臉婆,大概就像這樣吧。所以古琴我絕對不會將它變成職業(握拳!)。

我想太多了,就算我再彈三十年,也達不到平湖先生那樣的高度,但那又有什麼關係呢?當年在被窩裡反復聽流水的小孩子,從來沒有想過有一天要當古琴界的大宗師,她只是喜歡聽古琴的聲音而已。隨著歲月流逝,彈琴的人會離去,琴器會毁壞,琴曲會失傳,但動人的音樂永遠不會被遺忘,在靈魂與時光中永存,不曾老去。

邵老師那幅書法作品,把陽春白雪跟高山流水做對比,完全可以說明古琴的曲高和寡。陽春白雪已是很高雅的事物,但在琴人眼中,仍比不上高山流水之志。

古琴的的陽春白雪我找不到較佳彈奏版本,不過琵琶倒是有林石城先生的影片,

身為浦東派的嫡系傳人,林老先生的陽春白雪裡有青青楊柳,十里荷塘,滿園春色美不勝收的景象,並不遜色於古琴音樂。

邵老師那幅書法作品,把陽春白雪跟高山流水做對比,完全可以說明古琴的曲高和寡。陽春白雪已是很高雅的事物,但在琴人眼中,仍比不上高山流水之志。

古琴的的陽春白雪我找不到較佳彈奏版本,不過琵琶倒是有林石城先生的影片,

身為浦東派的嫡系傳人,林老先生的陽春白雪裡有青青楊柳,十里荷塘,滿園春色美不勝收的景象,並不遜色於古琴音樂。

蘇老師除了教川派《天聞閣琴譜》的流水之外,也同時示範了龔一老師所教的流水,

兩者有九成的指法是一模一樣的,但聽起來跟平湖先生的流水並不相同,各有特色。

這便是流派與琴家表現上的差異。

兩者有九成的指法是一模一樣的,但聽起來跟平湖先生的流水並不相同,各有特色。

這便是流派與琴家表現上的差異。

沒有留言:

張貼留言